红军手中的近战利器-花机关

(人民军队中的枪杆子系列之二)

冲锋枪诞生于第一次世界大战,而走红于第二次世界大战。在两次世界大战的间隙,上世纪的二三十年代,冲锋枪在它的诞生地德国、美国乃至整个西方沉寂无声,而在东方的中国,特别是在土地革命战争中,却发出了耀眼的光芒。

征程随伴

1927年8月1日,南昌起义的当天下午,驻九江的第2方面军11军25师73团、75团和74团一部,受中共党员的领导和鼓动,出发赴南昌参加起义战斗。25师师长李汉魂和第2方面军总指挥张发奎闻到了风声,乘火车前来,向部队喊话,意图制止。在聂荣臻、周士第指挥下,73团、75团开枪予以回应,吓得张发奎和李汉魂跳车逃跑。跟随张一同来的卫队营未及逃走,被全数缴械。该营装备的五六百支花机关为我所得,装备到新由周士第任师长的25师。后该师成为南下起义军的主力。

一个师五六百支冲锋枪,在1927年,那是足够阔绰了。

(上图系北伐战争时期的一支军队,前排士兵中,至少有三个用的就是花机关。)

1931年12月14日晚,江西宁都,正在围剿红军的国民党军第26路军总指挥部内,代行指挥(总指挥孙连仲在上海养病)的参谋长赵博生,正在宴请26路军的团以上军官。这是一场鸿门宴。酒过三巡,按照事先的布置,73旅学兵连向楼上冲来,在上楼梯时,一名士兵不慎绊倒,手中的花机关走火,“嘎嘎嘎嘎”一梭子,史上著名的宁都起义随着这一连串的冲锋枪声拉开了大幕。宴席上的反动军官被全部逮捕,起义很快取得成功,26路军一万七千余人撕掉青天白日旗子,高举镰刀斧头的红旗参加了红军,编为红军第5军团,辖13、14、15军。

起义前的26路军74旅,原系西北军手枪旅,其所属147团,全团士兵每人一支花机关,一支盒子炮,一把大刀。该团团长黄中岳,即起义第四号人物,后成为红15军军长。

一个团全部装备花机关,要比在二战中整排整连波波莎,号称配备冲锋枪最为密集的苏军大了好多倍,也早了好多年。

1933年底开始的川军对红军的六路围攻中,其新编第23师罗泽洲部有一花机关枪团,短短几个月的战斗下来,该团即被歼灭,从此不复存在。这一个团千余支的花机关哪去了?不外两种结局,其中一部分应该是在战斗中损毁了,而更多则成为红军的战利品。

红军时期,花机关的密集使用情况,从国民党方面的有关档案中,亦可偶见。比如国民党《陆军第三十七军追剿毛、彭股匪战斗详报》中记录的1935年10月1日9时的战况:

“据李副师长英详报:当我七十旅旅长彭戢光率部到达蔡家镇时……匪先头部队约百余名,均携手提机枪及驳壳枪,向我第二连派出排哨猛扑,其大部同时逼进,混战肉博。我排哨不能抗拒……”

再比如国民党新2军编写的《剿匪纪实》中记载的民国25年12月24日战况:

“骑匪一团,占据堡寨六座,向我军扑进,我军以无险可守,遂向西南方面陈家庄集结,匪复三面来攻,令步兵三百各持手提机关枪冲锋……”

又比如1935年2月14日,国民党蓝田县县长郝兆先致陕西省长邵力子函电中,对过境之红25军装备情况的描述:

“至匪之实力,有匣枪、自动步枪、手提式者确为两三千以上,而翻山越岭耐寒忍饥为其特长。”

还比如国民党军《陆军第十六师(欠一旅)芷江上坪剿匪战役战斗详报》中1936年1月5日的战况:

“是日午后约二时三十分顷,我先头团(九三团)前卫尖兵进至上坪、良田湾附近……与匪接触。匪众千余,均用手提机枪,向我尖兵猛冲……致我九十三团伤亡特重。”

当然,国民党军的战报也好,国民党县太爷的函电也好,往往掺杂太多的水分。但从这字里行间,至少可以得知红军中的花机关,是给敌人以很大压力的。

以上是敌我双方记载花机关使用较为密集的几例,至于花机关枪排、花机关枪连等几十支上百支的记载就很多了。有兴趣的可以查阅敌我双方的回忆和战报,这里不赘述。

在研读红军长征有关史料时,有这样一个现象,即红军的装备情况极不稳定,变数特别大,不仅这支部队与那支部队有着巨大的差异,即便是同一支部队,此一时彼一时也有着天壤之别。就以红5军团中花机关的情况为例,按长征开始后1934年10月8日的统计,全军团仅有42支,这和该军团刚刚成立时整营整团装备花机关的情况就大大的不一样了。

究其原因,一方面是经过了1932年3月的整编,其中的第14军调归第3军团,第15军调归第1军团,长征时的红5军团已经不再是起义时的红5军团;另一方面是处于艰苦转战中的红军,武器弹药的消耗特别大,作为冲锋枪的花机关,子弹消耗更大,但子弹的生产却不能自给而全靠缴获,消耗容易,补充难,造成很多花机关有枪无弹。而彼时的红军,既然要远距离大踏步的机动,自然不会带任何没用的家伙,哪怕只是短时间内用不上的,也不会带。1、2、4方面军在长征中,为了轻装,都有大规模销毁多余或短时间内用不上的枪炮的记载。5军团中那些打光了子弹的花机关,极有可能被销毁或弃入河中了。

由于战争年代的原始记录原本就少,有些又已经遗失,花机关在红军中的准确数字已经很难找寻,但透过这些零零碎碎忽隐忽现的文字,花机关相伴相随走过了红军所有的征程,这一点却是完全可以认定无疑的。

此物相宜

所谓花机关,是德式MP18为基型的一系列冲锋枪在中国的俗称,包括MP18,也包括MP28,还包括瑞士生产的SIG20和中国的各种仿型。这是历史上第一支成功应用于战场的冲锋枪。

MP18的诸元参数:全枪长:832毫米。枪管长:200 毫米。空枪重:4.26公斤。加弹鼓重:5.33公斤。口径:9毫米。配用子弹:9X19毫米派拉贝鲁姆手枪弹。自动原理:自由枪机。自动方式:全自动(MP18)。射速:500发/分。枪口初速:380米/秒。供弹方式:32发弹鼓 。

MP18在战后又有微改,主要是改变了供弹方式,变32发弹鼓为20、32发直型弹匣。瑞士SIG20则是在MP18改型的基础上进一步改进,主要是增加了50发的弹匣。MP28则主要是增加了快慢机,可选择半自动和全自动发射。

该枪原型MP18为9毫米口径。其瑞士仿型SIG20在原型基础上进行了拓展,有9毫米、7.65毫米和7.63毫米三种口径,分别发射9毫米派拉贝鲁姆手枪弹、7.65毫米派拉贝鲁姆手枪弹和7.63毫米毛瑟手枪弹。MP28则在SIG20的基础上进一步拓展,又增加了发射9毫米拉戈手枪弹、9毫米毛瑟手枪弹和45ACP手枪弹的型号。

日后流行于中国的花机关,很少MP18原型,主要是瑞士7.63毫米口径SIG20和德国同口径MP28,而以SIG20居多。

进入到中国的德国造和瑞士造的花机关,都是用直形弹匣由枪身的左侧供弹,中国仿造的亦多是如此,但天津和青岛二厂所仿制的瑞士SIG20,则改为弹匣下方供弹,成为旧中国花机关阵列中罕见的另类。

上图系电影《突破乌江》的截图,其中的一名战士,用的就是弹匣置于枪身下方的花机关(我截图技术不过关,有兴趣的可以找来电影看)。

自从冲锋枪被引进,直到抗战胜利,中国的兵器分类中是没有冲锋枪一词的,当时的冲锋枪称法很多很不统一。MP18系列冲锋枪在旧中国的叫法,有“伯格曼”、“百格门”、“冲锋步枪”、“手机枪”、“手提机枪”等,在地方军系中,还有川军中的“虼蚤笼笼”、陕军中的“莲菜眼眼”、粤军中的”猪笼机”等俗称。

花机关结构简单、生产成本低廉,其部件虽也是机加而非后来流行的冲压,但它尽量减少了旋、削、磨等工序,对机床的精密性要求降到了最低,使生产成本和工艺都得以降低,可以很方便地仿制。

上世纪二十年代初,国内开始仿制花机关,并很快达到高潮。上海、沈阳、大沽、巩县、汉阳等兵工大厂先后生产,之后,是几乎所有的军阀控制的兵工厂和修械所都一窝蜂似的生产。像西北军、新桂系那样以穷困著称的军阀,像刘存厚、罗泽洲那样割据不过几个县的袖珍级别的军阀,像胶东蔡晋康、闽南高为国那样的地方豪强,都曾经批量生产,出品和装备部队甚多。因为制造简单,成本低廉,红军的洪湖、鄂东南、闽浙赣等兵工厂,也曾少量仿制。

各不同旗帜下的军队之所以都愿意投产花机关,还有一个原因,即作为步枪、机枪来说,如果没有优质上等的钢材和精密的生产工艺,枪械的寿命、射击精度、射程等就得不到保证,而精度和射程保证不了,对于步枪和机枪来说,就是致命的缺陷。比如川军二刘(刘文辉、刘湘)大战后的刘文辉、邓锡侯、田颂尧等部,其自产的步枪往往在经过一两次激烈战斗后,膛线即磨光,即使对百多米的目标也无法有效瞄准射杀,以致为多方诟病,形成笑谈。但对于同样的问题,出现在冲锋枪身上,要求就不那么苛刻,再加上前线急需,于是花机关便得以在设备简、材质差、加工粗的情况下大量生产了。

花机关在当年中国的一窝蜂仿制,可以用粗制滥造来形容。粗制滥造这个词,用在任何地方都是贬义,但对于战争状态下冲锋枪的生产来说,却是个例外,因为它适应了彼时那种特殊状态下的需求。

在没有枪没有炮,敌人给我们造的战争年代,我军指战员素来把对手当作武器仓库和运输大队,敌人的阵营中有什么,很快我军中就有什么,其装备的数量也往往成正比。既然围剿红军的国民党军中有大量的花机关,红军中很快便也有了大量的花机关。1933年红四方面军取得宣汉、绥定大捷,刘存厚设于绥定的兵工厂被我完整夺得,而该厂即有一个成龙配套的花机关生产线,通过加紧生产,对川陕红军反六路围攻提供了很大的助力。

花机关作为冲锋枪,也有与生俱来的缺点,即精度差、寿命低,尤其是那些小厂和修械所生产的花机关,更是如此。除此之外,子弹消耗大,这在今天来说也许不算什么,但对于当年补充还相当不易的红军来说,也是一个短板。红军中的花机关之所以屡得屡毁,忽多忽少,寿命低和子弹消耗大,是主要原因。

不过话又说回来,精度差,寿命低,子弹消耗大,是冲锋枪共有的短板,不是花机关独有的缺陷,不能过多苛责。

好钢用在刀刃上

冲锋枪在问世之初,即有不凡的表现。其最突出者,体现在第一次世界大战末期德军“暴风突击队”的突击战斗中。该“暴风突击队”的战术,即是以短小精悍的小分队渗透到敌军防御的后方,几十支、上百支冲锋枪集火抵近射击,给敌以突然的、猛烈的打击,在很短时间内,使其丧失战斗意志,一点撕开,全面崩溃。

冲锋枪的另一不凡表现,体现在黑帮之间的火并中。而黑帮之间的火并,就是鸿门宴式的诡诈行动、近距离的偷袭、狭窄空间的街巷作战等等。

遗憾的是,冲锋枪在“暴风突击队”和黑帮火并中积累的成功战术,在其诞生地,却似乎并没能得到很好地总结和推广,以至于到了第二次大战时,西方那些大量装备了冲锋枪的军队,却鲜见这种成功的编组和作战样式,而是把冲锋枪广泛配备到步兵班,与全威力步枪混编,用于大兵团正规野战,这不能不说是冲锋枪运用上的失败与倒退。

(需要注意的是,我军一直到七十年代末执行的将五六式冲锋枪配备到步兵班的做法不属于上面所说的情况。五六式只是在中国被命名为冲锋枪而已,实际上它根本就不是冲锋枪,而是突击步枪。)

然而在东方的中国,在土地革命战争中,不知是借鉴,还是在战争中的摸索,还是因数量有限不敷分配,花机关却在红军中得到了有效的使用。和二战时期西方多数国家的军队是将冲锋枪平均编配到每个步兵班的做法不同,在红军中,即使在一线步兵还不能达到每人一支步枪,而是必须杂以大刀和梭标的情况下,花机关也并不平均配备到各连各排,而是集中编制,使用于敌后袭击、抵近突击和对敌反冲击中。

四方面军发表于1933年8月的《军事知识研究》一文中,对于夜袭队的编成,就明确“当以手提冲锋机、大刀、手榴弹、盒子等轻便武器组成。”有文章称中央红军在创建初期,也曾编组数个短兵突击队,配以驳壳枪、花机关等自动火器与大刀,专门使用于对敌近战突击。

周纯麟将军回忆,“我们师部通信队……共有两个排六个班。一排三个班是手提枪,老百姓叫花机关,主要是在师部门口担任执勤、放哨的任务,有时也送信;二排三个班挂的是匣子枪,主要是跟随师首长下部队和担任送信任务,我当时在二排五班当副班长。”

詹才芳将军回忆,在苏家埠战役中,敌独立第五旅一个手提机枪排投诚,后来这几十支花机关也并没有平均分配到各单位,而是全部集中编入红11师交通队。

曾任红五军团通信队长的王秉璋将军也曾回忆说,当时该通信队(营),也是清一色的花机关。

1928年6月的七溪岭战斗中,国民党军杨池生部向刚刚由农军编成,有“梭标团”之称的红二十九团发动进攻。因装备差,训练差,实战经验也差,红军阵地被撕开了一道口子。在此危急关头,红四军军长朱德身先士卒,带领全部配备了花机关的卫士班奔向第一线,组织密集火力向敌猛扫,并亲自操枪射击,很快夺回了阵地,使战局转危为安。

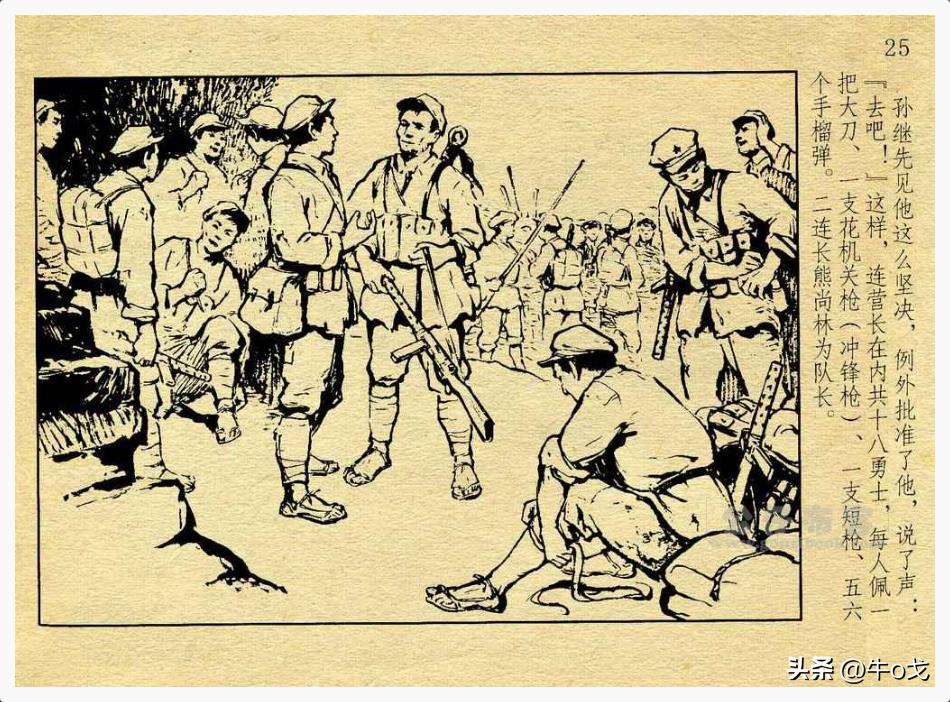

1935年,中央红军驰骋滇黔,左冲右突,跳出了数十万敌军的围追堵截,北上来到了大渡河边的安顺场渡口。安顺场,曾是太平天国名将石达开最终覆灭之地,国民党军扬言要红军做石达开第二。就在这前有天险,后有追兵的绝地,红1团利用仅有的一条小船,强渡大渡河,驱逐对岸守敌,占领渡口。渡河突击队的十八勇士,配备了一挺重机,两挺轻机和十多支花机关,另每人一支驳壳枪和大刀。

勇士们登岸后,十多支自动火器抵近猛射,给予了对岸全是川造步枪的守军以雷霆般的打击,加之南岸我军轻重机枪、迫击炮的火力支援,所以尽管川军的兵力多于突击队几十倍,也经不起如此强攻,很快溃退,安顺场渡口被我成功夺占。

因安顺场渡口渡船太少,红军必须开辟第二渡河点,这便有了红4团一昼夜奔袭二百多里飞夺泸定桥的又一奇迹。夺桥的二十二名突击队勇士,仍然还是装备的驳壳枪与花机关。

1936年,西路军古浪战斗中,红九军军部被敌包围在一条巷子里,面对蜂拥冲来的马家军,军政委陈海松手提花机关,带领也全部配备了二十响驳壳枪和花机关的军部交通队向敌反击,瞬间便将手持马刀冲锋的马家军击溃,成功突围,取得了局部战斗的胜利。

类似这样在危急关头用花机关杀开一条血路,反败为胜的例子还可举出多个。而这,才是冲锋枪最能够发挥优势的编制与战术运用方式。

花机关在红军中的绝对数并不多,远不能和二战时西方军队以及抗战后期的国民党军美械部队相比,但因为好钢用在了刀刃上,却总能出现在最最关键的时刻,成为反败为胜,转危为安的要角,从而在中国革命史上,留下了惊奇夺目的一页。